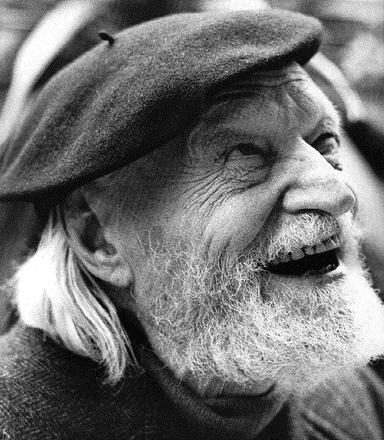

Nella notte tra il 1 e il 2 giugno 1970, veniva a mancare Giuseppe Ungaretti, uno dei poeti più amati di sempre dal grande pubblico (anche non necessariamente avvezzo alla poesia), ma che ha incontrato anche contrastanti opinioni nella critica. Per alcuni Ungaretti ha goduto e gode di una fama decisamente sproporzionata rispetto all’effettivo valore della sua poesia. Altri sottolineano che dopo “Il porto sepolto” e quel pugno di poesie che confluiscono ne “L’allegria”, il poeta abbia perso il suo smalto, scivolando nella facile retorica. Tra i più caustici, qualche tempo fa, nella pagina culturale di un noto quotidiano, un poeta/critico ha tratteggiato l’immagine di un Ungaretti principalmente preoccupato del guadagno materiale dato dai suoi versi, intento quindi ad ottenere “un facile e occultato guadagno di fama, ottenuto col minimo sforzo”(sic.). Fino a citare, tra i “versicoli ungarettiani” la poesia Mattina, definendola sommariamente “una delle più celebri e meno belle poesie del Novecento” (sic.). Ma tale presa di posizione non è tanto tendenziosa nel merito, quanto soprattutto non corretta dal punto di vista fattuale.

Lo stesso poeta, nella introduzione a “Vita d’un uomo” (che ne raccoglie tutta l’opera), parlando delle sue prime poesie, scrisse: «quelle mie poesie sono ciò che saranno tutte le mie poesie che verranno dopo, cioè poesie che hanno fondamento in uno stato psicologico strettamente dipendente dalla mia biografia». È evidente quindi che Ungaretti ha offerto una sorta di interpretazione autentica all’approccio alla lettura della sua opera, aggiungendo, per essere più chiari: «non conosco sognare poetico che non sia fondato sulla mia esperienza diretta». Ebbene, innanzitutto non possiamo che prendere atto della totale adesione alla realtà della poetica del nostro che trova la sua cifra proprio nei testi de “Il porto sepolto”. Quelle poesie (ed in particolare quelle che poi costituiscono “L’Allegria”), si sono letteralmente formate in trincea, attraverso un processo di erosione drammatico, doloroso e necessario, che non si può trascurare se si vuol comprendere appieno l’intera poetica ungarettiana. Per capirlo è sufficiente proprio prendere il caso della poesia Mattina, la cui gestazione non fu affatto “astuta” ed istantanea, come fosse una brillante illuminazione.

Questi in sintesi i fatti.

Dal dicembre del 1915 Ungaretti è fisicamente in trincea sul Monte San Michele, in prima linea, a una trentina di metri di

distanza dalla prima linea austroungarica (chi scrive lo può testimoniare essendosi recato più volte sul posto, stante che le trincee a più di cento anni dal conflitto, sono ancora lì!). È un bravo soldato, soldato di truppa, non è certamente un imboscato. Quindi vede, fa e subisce le cose più atroci della guerra di trincea. Dopo mesi di vita costretta nel fango delle trincee, senza mai poter alzare la testa, vivendo nel costante terrore della morte incombente, la mattina del 10 agosto 1916 il San Michele viene conquistato dalle truppe italiane. Grande è la gioia di Ungaretti (che ha partecipato a tutti i combattimenti) che nella cartolina spedita il giorno stesso scrive «Caro Papini, dal San Michele conquistato un abbraccio. tuo Ungaretti – ps Ho visto cose meravigliose: (…) era un grido di una passione infinita: “Si vede il mare, si vede il mare”: lo spazio finalmente, caro Papini: fuori di pazienza, ci siamo arrivati!» La battaglia durata tanti mesi è finalmente finita. Non si combatte più, la guerra almeno momentaneamente, sembra allontanarsi. Nel momento della vittoria tutti esultano per il monte conquistato, Il mare che si vede in lontananza dalla cima del monte è quello del golfo di Trieste, la città per cui si combatte e che sembra finalmente a portata di mano. Lo spazio, il cielo e il mare rappresentano quindi per il poeta altrettanti stimoli vitali da comunicare immediatamente all’amico e al mondo. La natura, riconquistata dopo mesi di fango e trincea, apre il cuore alla vita. È interessante notare che anche altre lettere o pagine di diari di altri commilitoni (che non conoscevano Ungaretti e che hanno condiviso lo stesso momento), registrano le stesse sensazioni, legate all’aria, alla luce, al mare. Alcuni mesi dopo, riprendendo questa forte emozione, da Santa Maria La Longa, Ungaretti scrive a Papini una cartolina con la poesia Cielo e mare datata 26 gennaio 1917: «M’illumino / d’immenso / con un breve / moto / di sguardo». È facile ritrovare, nel «breve moto di sguardo» il gesto del poeta ad abbracciare, in un solo attimo di gioia immensa dalla cima del San Michele, il cielo e il mare dopo mesi di trincea oscura e fangosa. Ma il testo appare al poeta ancora troppo lungo, la guerra non consente che la sintesi e l’essenza delle parole. Sicchè, con stessa data e stesso luogo Cielo e mare viene successivamente pubblicata nell’Antologia della Diana di Marone nel 1918, senza i tre versi finali. Infine, nella stesura del 1919 (Allegria di Naufragi, Vallecchi, Firenze 1919) il titolo diventa il definitivo e più noto Mattina. La poesia ha quindi assunto la sua versione definitiva, assolutamente asciutta. Scompare anche l’ultimo accenno al movimento da cui tutto iniziò ma rimane, universale e stupendamente rarefatto, il resoconto di una felicità indicibile che è certamente anche la gioia di esserci dopo il combattimento, di essere vivo, di aver superato la prova della battaglia e delle sue conseguenze: le ferite, la sofferenza, la morte.

È un fatto quindi che la poesia Mattina si è silenziosamente formata nell’arco di diversi mesi, attraverso un sofferto processo di erosione (Ungaretti ha fatto la guerra fino alla fine e sempre in prima linea), ma l’immagine comunque rimanda direttamente alle prime ore meridiane del 10 agosto 1916, quando il poeta mette piede sulla cima del San Michele e da lì spazia con lo sguardo, tra cielo e mare.

In definitiva, non credo sia corretto (perché non è vero) dare l’idea che quella di Ungaretti sia una poetica furba, opportunisticamente telegrafica, che oggi diremmo buona per un twitter. Le condizioni materiali del poeta in trincea, nello

sconvolgimento materiale della guerra, imponevano all’uomo (e al poeta), una parola di pietra, rarefatta, prosciugata (come la pietra del San Michele), che sfuggisse alla retorica e si riappropriasse di tutta la sua forza evocativa ed espressiva, senza alcuna mediazione intellettualistica. Del resto, in quel contesto il poeta si trova dinanzi ad un abisso, il mistero assoluto in primis del rapporto tra la morte e la vita. Ma la prossimità al grande mistero per il poeta viene da lontano, probabilmente già dalla sua giovinezza ad Alessandria d’Egitto, dove si apre l’immenso insondabile deserto. Ma anche dove fu scoperto un enorme porto (da cui il titolo “Il porto sepolto”) di età faraonica, pretolemaico, di dimensioni tanto colossali da poter ospitare una flotta intera. Questa straordinaria scoperta si impose nell’immaginario giovanile di Ungaretti come simbolo d’eccellenza di «ciò che di segreto rimane in noi indecifrabile». Negli anni del conflitto, la tragica prossimità con la morte, lo porteranno a confrontarsi con un assoluto immanente che è il mistero dell’esistenza e che certamente riecheggia nel “m’illumino d’immenso”, come estasi, trascendenza, profondissima meditazione. Certamente quelle poesie scritte in guerra, Ungaretti ha “bruciato le tappe” e ha compiuto un percorso di scavo esistenziale che lo ha condotto quasi a un punto di non ritorno. Come a dire, dopo tanta altezza cos’altro si può? Questo è parzialmente vero se pensiamo alle sue opere successive in cui, se il dettato è ancora tanto rastremato e prosciugato, l’enfasi può far pensare ad una labile retorica.

Ma c’è un evento che si pone come snodo nella vita del poeta, ovvero la sua conversione al cristianesimo.

Per i più la data di riferimento è la Pasqua del 1928, in treno facendo ritorno da una visita ai monasteri benedettini di Subiaco. Tuttavia, già dopo un paio d’anni Ungaretti dichiarò di essere ancora lontano dalla fede. Che pure vedeva dunque, tanto che quella data può considerarsi una tappa di avvicinamento, il momento in cui si schiude a lui il mistero nella contemplazione del Cristo risorto.

Il momento cruciale della conversione corrisponde invece alla pubblicazione del libro “Il Dolore” (1947) a proposito del quale dirà: «”Il Dolore” è il libro che di più amo, il libro che ho scritto negli anni orribili, stretto alla gola. Se ne parlassi mi parrebbe d’essere impudico. Quel dolore non finirà più di straziarmi»

E infatti, il libro fu scritto sulla scia di eventi tragici collettivi (la seconda guerra mondiale), la morte del fratello e l’improvvisa tragica morte del figlio Antonietto, di soli 9 anni. Come nel caso delle poesie scritte in guerra, Ungaretti si trova a dover fronteggiare un altro assoluto, drammatico e totalmente assorbente. Non a caso nella prima poesia del libro Tutto è perduto all’ultimo verso torna l’immagine di una “roccia di gridi”, facilmente affiancabile al “pianto di pietra” di Sono una creatura. Ma stavolta il poeta uomo non è solo, bensì è sostenuto dalla fede di cui a questo punto, è pienamente consapevole. Non è un caso quindi che nella poesia Mio fiume anche tu, Ungaretti manifestò più che altrove in maniera esplicita la sua adesione al cristianesimo.

A distanza di cinquanta anni dalla scomparsa è difficile dire quale sia stata l’eredità di Ungaretti rispetto alle successive generazioni di poeti. La sua sembra essere un’esperienza fuori dal tempo, assimilabile di più a quella dei grandi classici della nostra tradizione (dai latini a Dante, Petrarca). E certamente il più blasonato Montale (che era tutto nel suo secolo) ha lasciato eco evidenti in moltissimi poeti del secondo novecento. Ma forse il punto è proprio questo. Un classico non è e non può essere un modello imitativo del fare poesia, piuttosto si pone come fonte di ispirazione della postura del fare poetico rispetto al mistero della vita stessa. In questo senso Ungaretti può essere visto come icona del “poeta assoluto”, che ha dato corpo (anche fisicamente, basti pensare alle sue “roventi letture”) alla poesia come gesto del canto necessario, cui l’uomo artista non sa rinunciare per abbandonarsi al mistero dell’esistenza.