“Altro non sono che liberare l’amore

dal carcere sublime delle cose”

(Filippo Davoli)

Da tempo mi ripromettevo di scrivere sulla poesia di Filippo Davoli, della cui opera e lezione mi sento profondamente debitore. Mi fa piacere farlo a ragguardevole distanza dall’uscita della sua antologia Poesie, 1986-2016 (Transeuropa, 2018), e in occasione della sua nuova, corposa raccolta, Dentro il meraviglioso istante (Edizioni della Meridiana, 2021) per un motivo fondamentale. Mi è particolarmente congeniale scriverne ora che ho quarant’anni, a distanza dall’epopea della rivista cartacea Ciminiera, a Macerata, durante i miei anni universitari, per una ragione critica che a me sembra assolutamente fondata. Nella splendida introduzione all’antologia Massimo Morasso scrive giustamente che nessuno che abbia incontrato e ascoltato i versi di Davoli può dubitare del suo talento, della bontà e naturalezza della sua vocazione. E’, forse, quella di Davoli, una parola che sa colpire e affascinare a un primo ascolto, tanto possono essere seducenti alcuni suoi versi musicali, le sue improvvise aperture, le tante, ricorda ancora Morasso, strepitose chiusure, o “certe clausole che scattano vibrando in un polline di suono”, che Massimo Raffaeli avvicina addirittura a Fortini. Eppure, come recita una delle prime brevi liriche dell’antologia, da Poemetti del contatto (1994):

Da tempo mi ripromettevo di scrivere sulla poesia di Filippo Davoli, della cui opera e lezione mi sento profondamente debitore. Mi fa piacere farlo a ragguardevole distanza dall’uscita della sua antologia Poesie, 1986-2016 (Transeuropa, 2018), e in occasione della sua nuova, corposa raccolta, Dentro il meraviglioso istante (Edizioni della Meridiana, 2021) per un motivo fondamentale. Mi è particolarmente congeniale scriverne ora che ho quarant’anni, a distanza dall’epopea della rivista cartacea Ciminiera, a Macerata, durante i miei anni universitari, per una ragione critica che a me sembra assolutamente fondata. Nella splendida introduzione all’antologia Massimo Morasso scrive giustamente che nessuno che abbia incontrato e ascoltato i versi di Davoli può dubitare del suo talento, della bontà e naturalezza della sua vocazione. E’, forse, quella di Davoli, una parola che sa colpire e affascinare a un primo ascolto, tanto possono essere seducenti alcuni suoi versi musicali, le sue improvvise aperture, le tante, ricorda ancora Morasso, strepitose chiusure, o “certe clausole che scattano vibrando in un polline di suono”, che Massimo Raffaeli avvicina addirittura a Fortini. Eppure, come recita una delle prime brevi liriche dell’antologia, da Poemetti del contatto (1994):

“La scrittura…che fascino…”

e invece

altro non era

che varcare la soglia, intromettersi

in un retrobottega.

la luce che proviene dai suoi versi può essere accolta solo attraverso un ascolto umile e paziente. Ne sono prova anche le occasioni in cui Davoli si è cimentato come lettore dei suoi versi, la sua voce profonda ed essenziale, mai sopra le righe, in controtendenza, ad esempio, con l’attitudine di tanti attori a spettacolarizzare la recitazione delle poesie, soprattutto quelle altrui, come se la poesia avesse bisogno di una rappresentazione sovrapposta che drammatizzi il corpo a corpo con la parola del suo autore. Davoli sa invece perfettamente di dover soggiogare il proprio io, castigare il proprio dono; nei suoi esiti migliori egli si fa tutt’uno con il proprio strumento (la voce) fino a sparirci dentro, come scrive in una splendida poesia di La luce, a volte, a proposito di un eccellente violinista. Il mio tentativo sarà quindi quello di accostarmi al segreto della sua vocazione, alla “grazia dello stile semplice”, per citare ancora Morasso, attraverso una lettura attenta, che permetta di accedere a quel retrobottega.

Fin dal primo incontro con lui a Macerata, per un corso di scrittura che si teneva a due passi dallo Sferisterio, nel 2001, Davoli ha chiarito che per lui la poesia, la scrittura, era semplice; non facile, ci teneva a precisare. La semplicità, in questo senso, giunge infatti da uno studio instancabile, dalle vaste letture dei maestri del “Grande Stile”, la linea lirica che da Petrarca si snoda fino a noi, dall’ascolto di una parola che chiama (“Ci sono ore credo fatte apposta/per scarabocchiare,/giorni di rimuginio…/Non ho trovato di meglio che ascoltarti,/parola”), che non si possiede. Davoli ha scritto molto sul mistero della propria vocazione, con accenti che mi hanno spesso richiamato alla disposizione mistica verso la parola impastata di vita di Franco Loi, che non a caso, riprendendo il poeta inglese Coventry Patmore, amava ricordare: “in fondo il mistico e il poeta vivono dello stesso movimento, con una differenza capitale: il mistico non parla; il poeta usa le parole”. Loi ha parlato spesso della poesia come qualcosa che non viene dalla mente, ma che è un dono dell’Essere, un Essere che parla al posto nostro. Lo ha scritto meglio di chiunque altro Dante:”i’ mi son un che, quando/Amor mi spira, noto, e a quel modo/ch’e’ ditta dentro vo significando”. E credo che nè a Loi, nè, ci scommetterei, a Davoli, interessi la tanto equivocata ispirazione romantica, nonostante il “vizio di scrittura” notturno del secondo.

Quanto la poesia di Davoli risenta della lezione di Loi è avvertibile perfino confrontando alcuni testi:”Dentro la parola aperta io mi perdo,/divento le cose del mondo, l’aria che passa,/quella parola che sta dietro l’aria/e si fa chiara agli occhi che stanno nel tempo,/e se io parlo non so chi è il parlare,/è il vento che si dice col mio sentimento,/poichè niente si fa dal niente e nel pensare/la voce che mi chiama mi viene dentro” (Loi, da Isman); “La luce a volte. Un balsamo/che scende al consolato/cuore, dove l’incontro si fa carne./Così mi accogli in queste oscure pagine./Ed io non so/che accettarne l’incarico, procedere/per frammenti di me fra le parole” (Davoli, da La luce, a volte)

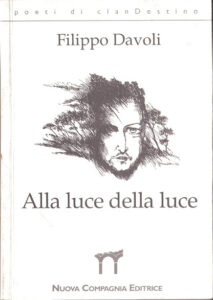

Del resto lo stesso Davoli non ha mai mancato di ricordare l’intensa amicizia, pur nella differenza di età, e la lezione di vita di Loi, anche come lezione etica nel modo di vivere la poesia. Tra i frutti del sodalizio c’è anche la fondamentale introduzione di Loi ad Alla luce della luce, opera per la quale mi permetto di dissentire con Morasso quando scrive che il primo libro davvero importante di Davoli sia padano piceno del 2003. Mi sembra invece evidente che la fase centrale della poesia di Davoli fosse cominciata qualche anno prima, con Alla luce della luce, appunto, che assieme a Un vizio di scrittura e Una bellissima storia formano un trittico che merita di essere approfondito. Siamo a mio parere nella fase “classica” di questa vicenda poetica. Rimanendo al tema della classicità, l’appartenenza a una tradizione resta un punto cruciale di questa poesia, assieme alla sua musicalità, in accordo con il background amplissimo di Davoli e con la sua formazione, che passa per lo studio del pianoforte e la grande sensibilità del suo orecchio assoluto. “Io non riesco a ricorrere a giochetti linguistici, a intorcinarmi con le parole…L’unica cosa che so è che la vita di ogni uomo, la vita umana, la storia degli uomini, è abbastanza sanguinante per pretendere una responsabilità vera, da parte di chi è chiamato a dire”, mi ricordava l’autore stesso in una conversazione. In un naturale “equilibrio nell’affrontare la pagina” (Garufi) Davoli mantiene un’indole prettamente marchigiana; secondo alcuni critici, come Raffaeli, sarebbe addirittura il più legato alla tradizione. Ad ogni modo la “modestia piana” (Loi) dei suoi versi si attesta in prossimità della poesia di Sereni, aggirando le avanguardie, ma anche le “libertarie anarchie di un’apertura sconfinata”, seguendo un “temperamento ondoso-collinare”. (Con il “moto ondoso” delle sue colline Davoli spiegava anche la distanza da un poeta a tratti affine come Rondoni, in Una bellissima storia, raccolta piena di riferimenti a Il bar del tempo). Definizioni dell’autore, che parlando anche di “mobile terrosità” rispondeva proprio a Loi quando lo invitava ad aprire maggiormente la propria lingua poetica: il cognome di provenienza emiliana non può celare quanto Davoli sia un padano-piceno, ma la sua geografia emotiva non è legata al Po, al grande fiume, bensì, come scrive nella bellissima, omonima poesia, padano piceno:

Ho fermato il mio sangue.

Sono un padano fuggito per l’aria

coi vigneti a perpendicolo sull’infinito

e un ganglio di casolari abbandonati

all’estremo della luce. Io sono un villico

scampato all’abbandono delle colline.

Sbarco nel corpo della solitudine,

la mia parola mi costeggia e mi apre.

”un padano fuggito per l’aria”, dunque, ma anche “un villico, scampato all’abbandono delle colline”. Il suo, non è appunto il grande fiume padano, ma il mare terroso dei colli marchigiani, coi suoi “sovrumani silenzi”. In una poesia di Una bellissima storia, Vicolo delle scuole 4, Davoli aveva già scritto “io resterò residente” esplicitando quella che è la posizione fondamentale della maggior parte dei poeti marchigiani alla fine del Novecento, di restare nella terra d’origine (da ricordare, naturalmente, l’eredità di Residenza, il nucleo composto da Raffaeli, Scarabicchi e D’Elia tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, nucleo raccolto attorno alla figura di Scataglini). Una regione, le Marche, che spesso, proprio in quanto tagliata fuori dalla storia, ha potuto salvare la poesia, “amplificando lo scavo interiore e la discesa nel proprio io” (Garufi) dei suoi autori (“Sbarco nel corpo della solitudine”).

Da questa solitudine scaturisce sia la disposizione all’ascolto, sia l’emergere di una luce, interiore, che è il topos più proprio del Nostro a partire dal suo primo libro davvero importante, Alla luce della luce (1996), fino a una raccolta più recente, La luce, a volte (2016), che, nonostante la maturazione stilistica, non confligge affatto, vedremo, con la luce apparentemente più diffusa dell’opera degli anni Novanta. Basti intanto dire quanto il farsi presente alla luce della grazia, da parte di Davoli, ma anche, leopardianamente, all’ascolto del vento e alla ricerca dell’attimo, di un varco che si schiuda nel mondo, in un silenzio che, ci tiene molto a ricordarlo l’autore, non è mai assenza di suono; oltre la luce abbacinante o i rumori della giornata di ognuno e di tutti, la prospettiva di Davoli è sempre stata aperta non solo verso le sue colline che “degradano/fino a spegnersi in mare” (da I destini partecipati), ma anche alle persone normali come lui, a cui è legato da una “tacita complicità” (parola molto cara all’autore, che abita il lessico della sua emozione e percezione); le sole persone che possono rendere eccezionale questa vicenda. O ancora il suo sguardo si volge a tutte le “creaturine minori” (da I destini partecipati), con cui condividere il volo solo restando al proprio “metro di terra e di luce” (ancora da I destini), e soprattutto evitando di torcersi verso il proprio ombelico, bensì verso quei “destini partecipati” che vivono di “un’altra luce”, “un altro vedere”, e in fondo un altro sentire.

Già in una poesia come Notizia, di Alla luce della luce, la ricerca di un varco e di una voce alta avviene all’interno della relazione con le persone, passa dalla domanda che fanno gli altri?:

E quando scriverò che fanno

gli altri? non rispondermi

le solite cose la piazza il bar

quel riottoso ciarlare di bottega

fammi sapere che s’è aperto un varco

stabilito un contatto

che un guscio s’è dischiuso.

Alta la voce e poca

e vera.

Pur restando tra gli uomini che come lui “devono vivere la vita”, Davoli avverte la necessità di legarsi al proprio vizio di scrittura, ben consapevole dell’insufficienza della parola a dire la vita (“Amore, chi ti incontra non sa dirti”, scriverà più tardi ne I destini partecipati), già nel 1996, in versi come: ”Altro è la vita, è in un andare verso/la vita, verso il giorno. E non è qui”. Insistendo su una vita “girata altrove”, per dirla con Sereni, Davoli non si schermisce affatto; la sua non è la falsa modestia di chi poi in fondo investe tutto sulla poesia. Credo che l’idea di una vita che ecceda sempre l’arte e la poesia, e di una salvezza da cercarsi proprio tra gli uomini, nel dolore e nel luogo dell’insufficienza della parola (cioè la vita stessa), sia ben saldo in Davoli a partire da quel maledetto 22 novembre 1987, quando Remo Pagnanelli si tolse la vita. C’è una poesia, ne I destini partecipati, che nell’autoantologia compare proprio accanto a quella dedicata a Remo Pagnanelli. Non so se la mia può diventare un’acrobazia critica fuori luogo, ma non trovo parole migliori di queste, immaginando che Davoli le rivolga al maestro e amico Pagnanelli, al suo “rigore insanguinato” che peraltro ha orientato tutto l’afflato civile di Davoli nella scrittura e nell’esperienza della rivista Ciminiera:

Le escoriazioni non bastano, bisogna ferirsi,

andare a fondo del sangue, sgorgare da dentro

a una vita diversa, di lampi lunghi,

questo volevi dirmi. Certo è così.

Però non dimenticare che siamo uomini,

non fare di quella discesa

un eroismo inutile. Abbi a mente il tuo cuore,

ricorda da dove vieni e dove vai,

mentre cammini a fianco di tutti gli altri.

Ecco perché Davoli è categorico quando si scaglia contro la retorica della poesia che salva la vita: aveva già capito a 22 anni quanto quel dono e quel vizio a cui crede con tenace speranza, possa diventare una dannazione nel momento in cui ad esso si affida l’eccessiva responsabilità di contenere la vita. Sa che è pericoloso aggrapparsi solo a uno strumento infido come può essere la parola. Credo sarebbe d’accordo con Kafka quando, nella Lettera al padre scrive:”La vita è molto più di un lungo esercizio di pazienza”.

Eppure quell’esercizio di pazienza non finisce di estinguersi, anzi acquista ulteriore slancio nel capitolo successivo della vicenda poetica di Davoli, Una bellissima storia, a partire da un evento doloroso che si incide direttamente nella carne provocando un’inevitabile svolta nella sua scrittura: la perdita della madre, che da questo momento non smetterà più di accompagnare la sua poesia. Come mi è capitato di scrivere per due autori molto congeniali alla scrittura di Davoli, Ferruccio Benzoni e Giancarlo Sissa, a proposito di una poesia che rivivifica il rapporto con la madre e con il padre, anche per il fermano (maceratese d’adozione) non so se la poesia per la madre abbia davvero la funzione di elaborare il lutto; la poesia al contrario mi sembra quasi la testimonianza luminosa di quanto il rapporto del poeta con la madre non si sia affatto interrotto, a volte persino intensificato da una parola che si fa invocazione, preghiera (“Per la tua porta mi svelai alla vita/e fu presto il suo grido, la sua luce”) Una preghiera che nella sua semplicità, sobrietà, si mantiene intima, domestica, al punto da sembrare, per chi la legge, davvero la preghiera personale verso la madre di un figlio prima di addormentarsi. Inutile dire quale commozione possa suscitare una poesia simile quando arriva a questa altezza, spoglia di ogni retorica, visto che la dolcezza del ricordo non può nascondere il dolore lancinante dell’assenza, la ferita ancora sanguinante (“Così passano i giorni/ma non il mio male, non trascorre/la tua voce dispersa”). La morte non interrompe il dialogo e il rapporto tra Davòli e la madre, lo cambia radicalmente. Spesso la dizione è al presente, a conferma di un colloquio intimo sempre vivo, a un rapporto che non si è estinto; a volte il poeta parla persino al futuro, non guarda quindi con rimpianto al tratto di strada percorso insieme alla madre, ma attende a un futuro di pienezza nel ricongiungimento.

A partire dal 2000 la presenza della madre si effonde in tutti i libri, ma negli anni successivi l’invocazione non è solo alla madre adottiva: nelle poesie per la madre (per le madri) convive anche la madre naturale, a cui le ricerche dell’autore non sono riuscite a dare ancora un nome e un volto. Dopo un iniziale turbamento, le vane ricerche hanno conferito alla madre naturale del poeta una vicinanza quasi fraterna, nonostante il poeta le sia figlio per sempre:

Madre, mia prima ed ultima sorella

cui forse ritornerò da polvere schiusa,

se leggi certo capirai chi sono.

Da tanti giorni nei giorni non ti penso

se non nelle preghiere.

Madre, fosti un tumulto

che sprofondava l’anima in delirio.

Poi ritornò la pace, ed eri e sei

la sorella segreta che mi volle

e questo di sicuro non è poco.

Sei il sangue che si ammala, sei le ossa

che cedono all’usura anticipata.

Sei gli atomi degli occhi, che sono tuoi.

E in tutto questo che tocco mi manchi.

Questa poesia è contenuta in realtà in una raccolta successiva, Come all’origine dell’aria, del 2010. La poesia che segue, nel poemetto dell’antologia, riprende con poche varianti una versione della stessa in Una bellissima storia (lì con il titolo L’alter):

Se ti incontro tutti i giorni non so

se magari ti sfioro e ti saluto

e tu non lo sai che c’è di più.

Non lo so, non lo sai, forse sospetti

oppure no un volto familiare

sperso nel mondo ed invece l’hai qui.

O forse così lontana, così altra

soltanto altrove ti conoscerò. Guarderemo

distrattamente il ticchettio degli astri

e farsi strada la luce, la comprensione

del sangue, ma come in un fiume

sovrumano di tenerissime solitudini.

Nella versione del 2000 il futuro riferito all’incontro possibile con l’altro, in terza persona, allude alle potenzialità latenti e misteriose che riserva appunto un altro da sé in cui però riconoscersi; “ti conoscerò” è invece riferito alla madre naturale che Davoli attende ancora di conoscere. La presenza della madre, delle madri, attraverserà ancora a lungo la poesia di Davoli, fino addirittura a un poemetto sul terremoto del 2016, nel quale il Nostro stabilirà un’analogia tra la catastrofe naturale e, appunto, la morte delle madri (“Niente più nidi a cui tornare…”); la sequenza poematica, dedicata al bandoneonista e compositore di tango uruguaiano Ulises Passarella, troverà pieno compimento nell’ultima raccolta sulla quale torneremo in seguito.

Ma sia Un vizio di scrittura che Una bellissima storia non sono solo due grandi capitoli autobiografici di questa vicenda poetica. Si affaccia in entrambi anche la poesia civile di Davoli, ma sempre nel senso sereniano del termine, se leggiamo una poesia per me mitica (la prima poesia di Davoli che io ricordi), La condizione del braccato, alla luce di un folgorante aforisma del poeta di Luino, da una lettera (“Non ho una cosa da affermare in assoluto, una mia “verità” da trasmettere. Ho dei conti da saldare con l’esperienza”):

La condizione di un braccato è come all’alba

un cupore che abbaglia, un’obbligata

scelta di campo. Ora si versano gli occhi

ora ascoltando si aprono alla luce

e la parola prende suono e corpo.

E’ una stanchezza che ormai dismisura

intuire la forza di una parola spesa

al culmine di un abbandono tra le braccia

artigliando la vita come si può.

Io però sono uno che sente ma non conosce.

Sola mia è la costanza

di vedermi invecchiare giorno a giorno,

brano a brano

di essere

nato postumo anch’io.

(da Una bellissima storia)

Si tratta, per il Nostro, di un impegno che scaturisce dall’ineludibile richiamo della poesia a non rinunciare al senso e al messaggio che le spetta. Un impegno che intride sempre la sua poesia, e con essa l’attività come direttore della rivista Ciminiera, fondata con Giovanni Cara nel 2002, e successivamente codiretta con Gabriel Del Sarto. Unendo l’idea di Scataglini di una poesia che si spezzi con il pane e si beva con il vino, da una parte, con il “rigore insanguinato” di Pagnanelli, cioè uno scandaglio critico che indichi un orientamento, per autori e lettori, in grado di resistere all’usura del tempo, e dunque non dissolto nel grande guazzabuglio postmoderno, dall’altra; Davoli riesce a dar vita a una rivista divulgativa, ma di rilevante qualità critica, diretta non solo agli addetti ai lavori, ma soprattutto costruita sull’idea del cenacolo, più che il circolo esclusivo, di una palestra aperta in cui generazioni differenti possano confrontarsi sullo stato della poesia e delle arti, anche favorendo l’accesso all’officina degli autori. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal dialogo fra le arti più disparate: la rivista non chiama a raccolta solo poeti e scrittori di generazioni diverse (Franco Loi, Giuseppe Rosato, Gian Ruggero Manzoni, Paolo Ruffilli, Silvia Bre, Alberto Cappi, Giancarlo Sissa, Massimo Gezzi, ecc.), ma anche cantautori come Claudio Sanfilippo, pittori come Wladimiro Tulli, attori, fotografi, ecc. A farla da padrona certo è la poesia, la poesia di autori che però, come spiega lo stesso Davoli in un editoriale scritto a quattro mani con Del Sarto, rifuggono la visione contemporanea e postmoderna di un io che “ci offre e ci richiede…una sorta di complicità nei confronti di uno sguardo che descrive la vita come un’esistenza vuota e non abitata dal senso, attraverso l’assunzione di un nichilismo che però elude la tragicità, quindi poco serio e credibile”. Lo sguardo è al contrario quello di “un io esistenziale, storico e lirico”, per nulla “privatistico e neocrepuscolare”, che “parla a partire dal proprio vissuto, dal proprio privato come luogo e tempo rivelatore di senso, traendone verità valide per tutti. Questa posizione delinea un orizzonte di ricerca e di attenzione e assegna, crediamo, una posizione prioritaria al quotidiano e alle emozioni che in esso accadono. Così la poesia può recuperare un mandato che aveva: dare spazio alla dimensione intuitiva (non argomentativa) della conoscenza attraverso una ricerca di senso, che è valida solo perché attraversa ciò che accade nelle relazioni e nella vita dell’uomo”. Personalmente credo che grazie al filo di nostalgia verso la rivista cartacea che percorre Nuova Ciminiera, nonostante la semiclandestinità a cui la confina l’online, essa non solo non smarrisca il fascino della rivista originale; ma non ne perda la forza, il legame con le grandi riviste storiche, che quasi non esistono più (Paragone, Il Menabò, ecc.).

Ciminiera, fondata con Giovanni Cara nel 2002, e successivamente codiretta con Gabriel Del Sarto. Unendo l’idea di Scataglini di una poesia che si spezzi con il pane e si beva con il vino, da una parte, con il “rigore insanguinato” di Pagnanelli, cioè uno scandaglio critico che indichi un orientamento, per autori e lettori, in grado di resistere all’usura del tempo, e dunque non dissolto nel grande guazzabuglio postmoderno, dall’altra; Davoli riesce a dar vita a una rivista divulgativa, ma di rilevante qualità critica, diretta non solo agli addetti ai lavori, ma soprattutto costruita sull’idea del cenacolo, più che il circolo esclusivo, di una palestra aperta in cui generazioni differenti possano confrontarsi sullo stato della poesia e delle arti, anche favorendo l’accesso all’officina degli autori. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal dialogo fra le arti più disparate: la rivista non chiama a raccolta solo poeti e scrittori di generazioni diverse (Franco Loi, Giuseppe Rosato, Gian Ruggero Manzoni, Paolo Ruffilli, Silvia Bre, Alberto Cappi, Giancarlo Sissa, Massimo Gezzi, ecc.), ma anche cantautori come Claudio Sanfilippo, pittori come Wladimiro Tulli, attori, fotografi, ecc. A farla da padrona certo è la poesia, la poesia di autori che però, come spiega lo stesso Davoli in un editoriale scritto a quattro mani con Del Sarto, rifuggono la visione contemporanea e postmoderna di un io che “ci offre e ci richiede…una sorta di complicità nei confronti di uno sguardo che descrive la vita come un’esistenza vuota e non abitata dal senso, attraverso l’assunzione di un nichilismo che però elude la tragicità, quindi poco serio e credibile”. Lo sguardo è al contrario quello di “un io esistenziale, storico e lirico”, per nulla “privatistico e neocrepuscolare”, che “parla a partire dal proprio vissuto, dal proprio privato come luogo e tempo rivelatore di senso, traendone verità valide per tutti. Questa posizione delinea un orizzonte di ricerca e di attenzione e assegna, crediamo, una posizione prioritaria al quotidiano e alle emozioni che in esso accadono. Così la poesia può recuperare un mandato che aveva: dare spazio alla dimensione intuitiva (non argomentativa) della conoscenza attraverso una ricerca di senso, che è valida solo perché attraversa ciò che accade nelle relazioni e nella vita dell’uomo”. Personalmente credo che grazie al filo di nostalgia verso la rivista cartacea che percorre Nuova Ciminiera, nonostante la semiclandestinità a cui la confina l’online, essa non solo non smarrisca il fascino della rivista originale; ma non ne perda la forza, il legame con le grandi riviste storiche, che quasi non esistono più (Paragone, Il Menabò, ecc.).

Mi pare opportuno insistere sui caratteri sereniani della militanza di Davoli anche raffrontandola ai toni di una rivista che a me pare molto simile, negli intenti, a Ciminiera, e che ha come protagonisti degli accaniti seguaci e amici proprio del poeta di Luino. Mi riferisco ai “ragazzi di Cesenatico”, Ferruccio Benzoni, Stefano Simoncelli, Walter Valeri e i loro sodali, che diedero vita alla rivista Sul Porto, e sui quali Giovanni Raboni scrisse:”…quando Ferruccio, Stefano e Walter sono venuti a trovarmi per la prima volta a Milano, preoccupatissimi loro e io di dover parlare “di letteratura” o magari “di politica”. In realtà abbiamo parlato di calcio, soprattutto; ma il sottinteso, naturalmente, era la poesia. Certo, la poesia come sottinteso: la cosa di cui si può anche non parlare, tanto viva e fitta è la sua presenza, tanto ben acceso, tranquillo, onesto è il suo fuoco. Si vive con questa cosa dentro, per il resto tesi e appassionati alla vita con l’indifferenza, la disponibilità, l’allegria di una persona che nasconde e alimenta un amore. Devo confessarlo: diffido dei poeti con i quali si può parlare soltanto di poesia; non riesco a non pensare, allora, che il fuoco, il fuocherello non ce l’abbiano dentro ma davanti, e ci si scaldino compiaciuti le mani. Nessun sospetto o problema del genere, mai, con i poeti-fratellini di Cesenatico, confermatisi col tempo (man mano che diventavamo amici) fidatissimi nel senso appunto della capacità e della voglia di parlare d’altro, di essere curiosi d’altro (di tutti gli sport, di tutti i film, di tutte le canzoni) mantenendo fermo il sottinteso della cosa, restando fedeli all’ombra della cosa, quella che dà senso alla vita, per la quale si può anche morire, ma sul conto della quale non c’è davvero bisogno di fare pettegolezzi”. Ecco, credo che la fedeltà a questo “sottinteso” abbia attraversato anche il sentire di tutti coloro che hanno scritto su Ciminiera. Sereniana è stata sempre la coerenza di Davoli, il suo schierarsi mai stretto nelle logiche delle conventicole letterarie o politiche. Ho sempre trovato curioso, tra l’altro, il fatto che i poeti di Cesenatico, che avevano anche scritto per Il Manifesto, parlassero non solo dell’importanza di fondare una rivista, ma anche di svolgere “un’azione comunitaria, di mutuo soccorso, cristiana”, e che al contempo alcuni accenti negli editoriali del cattolico Davoli potessero acquistare una carica eversiva degna di un marxista! Ma se penso alla coerenza di Sereni a cui tutti questi eredi si ispirano, al suo mito esile e resistente come l’acciaio, pur nelle lancinazioni del confronto con un quotidiano che non si ama, davvero certe etichette possono avere scarsa tenuta o importanza.

Scrive Davoli nella poesia Ciminiera, nel frontespizio del primo numero, e poi in padano piceno:

Lavorare al chiuso d’una fornace

con le mani che si rovinano e non si fermano.

Ci si passa la vita a morire

giorno per giorno, ma si va avanti,

solidi come il camino, sodali

che o ci si tiene stretti o si vola via.

Ci resta dopo un fumo che sale

attraversandoci il corpo

su, verso l’alto

e tu che cammini altrove lo guardi

e lo riconosci.

Ciò che nasce dal sodalizio della rivista, dalla sua officina, è frutto di un lavoro concreto: Davoli concorda con Francesco Scarabicchi quando afferma che “nessuna arte è astratta, è sempre corpo, respiro, sangue”. Il lavoro passa dall’individualità e dal corpo di ognuno, ma allo stesso tempo bisogna tenersi stretti alla relazione concreta con i tuoi compagni di viaggio, proprio come gli umili dell’amato Pratolini (forse il romanziere preferito di Davoli): chi esce dal cerchio della relazione, dalla comunità delle origini, ne Il quartiere, è destinato a perdersi, e lo stesso scrittore alter ego di Pratolini trova la salvezza negli amici che impediscono alla scrittura di isterilirsi nel solipsismo. Ciò che esce dalla ciminiera, “verso l’alto”, non è che fumo, non è nulla di così prezioso e scintillante, è frutto di un lavoro che, scrive Davoli, “non produce gloria per chi lo fa”, non ha che un valore di testimonianza, di un comune sentire e di un’umanità nuda che non si nasconde, e può essere riconosciuto da chiunque abbia l’attenzione di guardare verso il cielo.

La carica polemica nei confronti dell’ambiente letterario o accademico è, in ogni caso, insita nella poesia di Davoli da sempre, nasce dalla sua adesione carnale e senza compromessi, alla vita; già in Aula due di Un vizio di scrittura troviamo:”Ma se a un certo livello dell’andare/la carta si assottiglia e l’umanità,/forse anche restare aggrappati è impossibile./Così, chiudendo la cartella/senza immaginare più nulla d’altro, vivendo”. E Davoli non ha mai fatto mistero, ad esempio, di come la pensasse sul trattamento riservato a un gigante come Pagnanelli dalle istituzioni accademiche maceratesi, non spinto da uno spirito polemico di provincia, ma valutando i danni reali provocati dalla rimozione della sua poesia e del suo rigore interpretativo, nella drammatica assenza di un sistema critico-estetico che il maceratese era invece riuscito a tenere solidamente in piedi.

La fedeltà a un dono che non gli appartiene, che non può possedere, non può che spingerlo anche alla polemica, dicevo, verso l’ambiente letterario e le sue dinamiche di opportunismo. Devo dire che fa molto onore a Davoli aver sentito dalla sua voce una certa indifferenza e insofferenza verso il mondo dei premi letterari e l’atmosfera creata da chi, parole sue, vincendo un premio “si sente arrivato”. Gli fa onore soprattutto perché queste parole le ho sentite poco tempo dopo che il Nostro era stato finalista del Premio Montale 2001. Lo riporto non per un semplice gusto aneddotico, ma perché credo che poi il distanziarsi sia da questo ambiente, sia da quello provinciale e urbano, più volte sezionato impietosamente, provochi le straordinarie aperture della sua voce, libera dalle pastoie con cui deve pur fare i conti. A volte per far ricorso ad un’analogia affine al sentire di Davoli, potremmo addirittura chiamare in causa Leopardi quando in una lettera alla sorella Paolina scrive:”Dopo tanto cincischiar con le parole sono stato finalmente preso dall’allegrezza della poesia!”. Ed è forse in particolare nella musica che Davoli viene preso da questa allegrezza, che si riverbera nei suoi versi. I punti di contatto della poesia con la musica sono continui, il background musicale dello scrittore anche musicologo spazia dai cantautori italiani a Chopin e Fauré, da Milton Nascimento alla venerazione per Mina, la cui voce arriva ad assumere per Davoli un paradigma estetico di riferimento per la propria. Alla “tigre di Cremona”, alla sua voce e alla sua vicenda, il Nostro ha dedicato una delle sue liriche migliori:

Mi piacerebbe che tu mi cantassi

ancora dall’inferno

con l’intensità che viene da una carne

che non trova pace. Allora

un acuto è una coltellata

e in un silenzio c’è tutta la tenerezza

dell’infanzia perduta. Allora

se graffia e arrota la voce è storia

e lezione di ferita e passione.

Ma posso chiederti una cosa simile

ora che hai trovato stabilità

e sei finalmente una donna qualunque

che vive la sua vita normale?

Contro me stesso ti auguro

giorni a discapito, al limite,

della tua arte, giorni di nido.

Non l’annottamento del cuore, però,

e se vuoi qualche ulteriore

folgorazione, qua e là.

Giorni lineari, ma densi

di esemplarità.

(a Mina, encore…)

L’estasi che gli procura il miracolo della voce di Mina, nei suoi esiti più felici, avviene quando il rapporto tra arte e vita viene toccato dalla luce della grazia, quando cioè la voce stessa, o la parola poetica, divengono “strumento di chiarificazione della carne che al corpo dà significato” (Davoli), rifiutando l’impostazione diffusa di una parola incarnata relegata al ruolo di voce del corpo. Davoli fa sua la riflessione di Michel Henry (Incarnazione – una filosofia della carne): “l’incarnazione consiste nell’avere una carne, forse, più ancora, nell’essere carne…L’uomo che non sa nulla, nient’altro che la prova di tutte le sofferenze nella sua carne martoriata, il povero, il ‘piccolo’, ne sa forse più di uno spirito onnisciente situato al termine dello sviluppo ideale della scienza”. E forse in quest’ottica si può anche leggere la replica di Giovanni Testori a Cristina Campo: quest’ultima parlava del poeta come l’entomologo, capace di amare la vita nei suoi piccoli aspetti; da qui il rilievo di Testori, accolto da Davoli, “non basta amare la vita, bisogna soffrirla”. Lo stesso Pagnanelli del resto ha parlato della necessità della poesia di farsi testimonianza viva, della vocazione dell’arte al sacrificio, al martyrion.

Tornando all’aspetto musicale nel percorso del poeta, egli non ha mai smesso di far dialogare la propria poesia con la

musica, fino al felice esperimento di Avevamo un appuntamento, un cd del 2016 frutto del sodalizio tra Davoli, Neri Marcorè e Claudio Sanfilippo. Ideato grazie all’intesa di un terzetto di amici magnificamente ispirato, forse è anche sbagliato usare la parola “esperimento” per un incontro tutt’altro che freddo, anzi molto diretto, naturale, che per queste caratteristiche riesce ad esaltare la poesia “scabra ed essenziale”, ma allo stesso tempo avvolgente, del Nostro, con la voce asciutta di Marcorè e la chitarra-voce cantautorale di Sanfilippo che vive dello stesso “randagismo” delle liriche del flaneur di provincia Davoli.

Quella dell’equilibrio tra esperimento prosastico e tensione musicale in Davoli è una costante che aveva già rilevato Garufi, prima dell’uscita di Un vizio di scrittura, e che si mantiene anche in tutte le opere successive. E ciò che lo stesso Garufi aveva notato fino a quel momento (un “insistente e quasi ossessivo uso del repertorio urbano, con le sue mura restrittive, con le sue ripetizioni, con la falsa comunicazione e i riti delle borghesi educazioni…l’ascendenza-tematica-leopardianmontaliana nella esegesi del muro e della siepe…produce una galleria di analoghi luoghi claustrofobici e occlusivi: dai vicoli, a certi impervi percorsi dentro la sua città”), con la conseguente ricerca di un varco e di una voce in grado di “circoscrivere gli eventi apparentemente minimali elevandoli al rango di occasioni universali”, giunge a prefigurare una dialettica claustrofobia-claustrofilia piuttosto evidente in Una bellissima storia. Lo sguardo del poeta sulla vita provinciale può essere indulgente e spietato (anche verso sé stesso) perfino all’interno della stessa poesia, come nella compiutissima Al Pozzo:

Un suburbio di voci, altro non era

quel rumoroso fronte sotterraneo

dove si liquefanno le parole

e ogni tanto vedi apparire un conoscente

da salutare.

Sono le varie umanità del borgo

scambiato per metropoli. Noi lo viviamo

forti di un piccolo nodo di benessere,

di una ironica e tenera complicità.

Così troppo spesso trascorriamo le sere

seduti al solito tavolo in fondo al locale

degustando da un appannato bicchiere

il nostro vivere male,

le nostre nere

sincerità.

Tuttavia la voce di Davoli non si vieta mai veramente di interloquire, magari anche ricorrendo all’interrogazione (“Adoperi il quaderno che ti ho dato?”, da Un vizio di scrittura), di cercare una complicità tutt’altro che elitaria o snobistica, ma comunque “per pochi intimi”:

Tra simili ci si conosce al volo.

Si riconosce un tratto, una svista,

i sillogismi del cuore. Specialmente

se poi un’ansia di coprire fa scoprire

le carte, svelare i sogni diciamo così…

Ma è un gioco per pochi intimi e forse

una tacita complicità, destinata

al suo privato oblìo.

That’s all.

(da Una bellissima storia)

La tensione inesausta alla ricerca di un interlocutore è ciò che distingue la poesia di Davoli dalla regressione nichilista, che “elude la tragicità”, di tanta poesia contemporanea. E’ un punto fermo da sempre della sua poesia (“Ma ho fiducia nel gioco/che rimane/ben oltre la partita”, in Un vizio di scrittura), un filo di speranza e un vitalismo nato fin dall’inizio dallo “stupore che provoca l’intreccio di storia e natura, dentro il sublime creaturale – assieme erotico e religioso – dei corpi” (Bertoni). Elemento che lo avvicina a quella che lo stesso Roberto Galaverni ha definito la “linea creaturale” della poesia italiana del Secondo Novecento, cui potremmo ascrivere lo stesso Loi. Una linea che risponde alla negatività esistenziale montaliana con un sì ostinato alla vita, pur non eludendo, da altra prospettiva, la tragicità, facendo i conti con il dolore dell’esistenza senza scorciatoie consolatorie.

Ci sono due testi, Poemetto dell’alba e Dove la roccia non crolla, che testimoniano ancora della resistenza anche civile della parola di Davoli, della sua volontà di permanere pur tra le insidie del proprio tempo e dentro la tragicità dell’esistenza:

Io sto nell’alba come sto nella vita:

fermo su me in attesa del giorno,

guardando scorrere un ruscello qualunque

sotto di me, portarsi via le illusioni […]

Io di qui non mi muovo, anche se penso

che muoversi o non muoversi non muta

la storia, se poi il cuore immacolando

vibra solo su sé, sperso nel cielo […]

Tutto si muove, intorno a me nell’alba,

e tutto tristemente piega e cade.

Se qualcuno gridasse, almeno potrei

da qui lanciare un urlo di risposta,

o una mano protendere, tentando

un abbraccio che superi il saluto,

una presa che regga. Da qui potrei

dare segni di vita, dimostrare

almeno a me che qualche cosa tiene.

L’ipotesi di un contatto, la speranza, pur, in questo caso, dal versante di una solitudine drammatica, che alla fine qualcosa regga, non abbandona il poeta che nel componimento seguente, dall’antologia, torna alla compattezza del “noi”:

…E invece noi

piccole cose che confonde l’azzurro

noi come spuma in fuga sull’oltremare,

su una riva difficile e irta,

dove la roccia non crolla.

Con padano piceno ha termine la prima fase di questa vicenda poetica. Il silenzio che seguirà potrebbe sembrare anomalo per chi non conosce l’autore. Davoli è infatti uno “scrittore” (come ama definirsi, più che poeta) molto prolifico, che scherzando si duole anche di un’attitudine che lo avvicina più a Govoni che al prediletto Sereni. Ma in fondo non credo che questo silenzio, che durerà circa cinque anni – tanto intercorre tra padano piceno (2003) e Gli incendi (2008), poi confluito in Come all’origine dell’aria (2010) – non credo che il silenzio gli sia potuto divenire angosciante, in una dimensione spirituale così profonda come la sua. La necessità interiore che muove la sua parola fa sì che Davoli non abbia davvero mai vissuto con l’assillo della scrittura.

Ad ogni modo il Nostro attribuisce questo silenzio a un senso di saturazione verso le logiche del mondo letterario, e ad una voce dietro la quale comincia ad avvertire troppo il mestiere. Lo scriba vede impuntarsi il proprio strumento di fronte al rischio di una forma troppo manierata. La sua adesione totale, sincera, carnale alla vita non ammette eccessi di letterarietà. A ri-suscitare la necessità della scrittura non saranno in questo caso i prediletti incontri nella biblioteca, le fondamenta, tuttavia, senza le quali non si dà creazione; le accensioni fulminee e il dispiegarsi limpido della sua voce sgorgheranno direttamente dalla parola “nuda” dei migranti a cui il poeta si trova ad insegnare l’italiano, come vedremo nella seconda parte di questo percorso.

(fine prima parte)