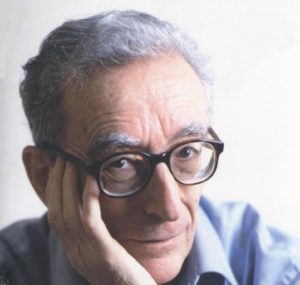

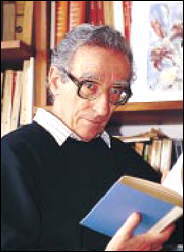

La nostra rivista – già dalla sua versione cartacea, pubblicata dal 2002 al 2006 – ha potuto vantare amici e collaboratori di vaglia. Uno di loro è stato Franco Loi, scomparso ieri. Tra le occasioni che ci hanno visti fianco a fianco negli anni, nelle letture come nei convegni, nelle giurie dei premi come negli incontri privati, spicca ancora oggi una intervista che ci rilasciò proprio per “Ciminiera”, a cura di FIlippo Davoli, e che faceva un po’ il punto sulla sua teoria della poesia, enucleata anche nei begli articoli che per tanti anni ha pubblicato nella rubrica che curava per l’inserto domenicale del Sole 24 Ore, presentando ai lettori le uscite di poesie più vicine al suo sentire. La pubblicammo nel dicembre 2018 divisa in puntate, oggi la riproponiamo per intero:

La nostra rivista – già dalla sua versione cartacea, pubblicata dal 2002 al 2006 – ha potuto vantare amici e collaboratori di vaglia. Uno di loro è stato Franco Loi, scomparso ieri. Tra le occasioni che ci hanno visti fianco a fianco negli anni, nelle letture come nei convegni, nelle giurie dei premi come negli incontri privati, spicca ancora oggi una intervista che ci rilasciò proprio per “Ciminiera”, a cura di FIlippo Davoli, e che faceva un po’ il punto sulla sua teoria della poesia, enucleata anche nei begli articoli che per tanti anni ha pubblicato nella rubrica che curava per l’inserto domenicale del Sole 24 Ore, presentando ai lettori le uscite di poesie più vicine al suo sentire. La pubblicammo nel dicembre 2018 divisa in puntate, oggi la riproponiamo per intero:

Filippo Davoli – “Ciminiera” vuole essere una rivista militante; per questo, ci pare importante andare alla radice delle cose, nella fattispecie alla radice della poesia…

Franco Loi – La poesia è un modo di essere, un modo di aver rapporto col mondo. L’espressione letteraria di questo rapporto è soltanto l’aspetto di un lavoro, di studio, di esperienza alla scrittura, ma anche di costanza nell’ascolto e nell’attenzione a sé stessi, agli altri, alla natura, alle cose. Quindi, la poesia è, in un certo senso, antecedente e immanente la scrittura. È un modo di essere e di vivere. Perciò è dentro ogni uomo. Anche se non tutti se ne rendono conto, essendo abituati ad avere rapporti secondo convenzioni – di carattere sociale, ideologico, educativo, sentimentale. In generale, tra gli uomini non c’è la consuetudine dell’ascolto e dell’espressione; gli uomini si soffermano raramente a considerare il proprio rapporto col mondo, e ancora più raramente ascoltano sé stessi.

Dante scrive, e lo dice nel XXIV Canto del Purgatorio:

I’ mi son un che quando

amor mi spira, noto, e a quel modo

ch’ei ditta dentro vo significando,

che si può tradurre:

Io sono uno che quando l’amore mi mette in movimento, ascolto, annoto, e a quel modo che l’amore mi detta dentro io vado riempiendo di segni – segni di cultura, di lingua, di storia. Il poeta si riferisce certamente al “prendere nota” di ciò che accade dentro un uomo nel momento del rapporto.

Una prima importanza della poesia è data dal fatto che l’ascolto e la sua espressione danno una maggiore consapevolezza, ampliano la coscienza di sé e del mondo. In questo senso, la poesia non è tanto importante per ciò che si scrive – è un falso problema quello che va sotto l’antinomia contenuto-forma, e deleterio è dare impostazione ideologica o teologica al fare della poesia. Sono quindi pure chiacchiere letterarie quelle che vertono attorno alla scrittura, all’impegno, ai valori, al ruolo della poesia nella società, etc.

Semmai, la poesia ha una funzione sociale in quanto richiama gli uomini a sé stessi, alle proprie memorie, a quell’ascolto che è così prezioso per il poeta. Tante volte ho sentito dirmi: “Tu hai detto quelle cose che io ho sempre avuto dentro e non sono stato mai capace di dire”. Questo richiama alla consapevolezza di sé e all’ascolto dell’altro da sé, del mondo, è l’invito che la poesia rivolge agli uomini del tempo. Un poeta passa in mezzo alla natura, ha a che fare con gli alberi, con l’erba, col cielo, con l’aria, con le pietre, con le cose tutte, e poi con gli uomini, con le donne, coi loro sentimenti, col loro corpo , e con sé stesso, con i suoi ricordi, i pensieri, le emozioni, la storia, il passato, e tutto questo cerca di esprimerlo. Non come lo pensa, ma come lo sente nella rivisitazione dell’esperienza, nel momento in cui l’amore l’induce a esprimersi. Certo, anche le passioni ideologiche, sociali, religiose: tutto può essere investito dalla poesia e tutto può essere espresso. Ma la poesia non consiste nel dare all’espressione dei temi, ma assumerli durante la vita, amare tutte le cose e amare di dirle. Quindi, consiste soprattutto nel tipo di rapporto che tu hai con la realtà.

Davoli – La poesia, dunque, nasce dall’ascolto, piuttosto che dalla volontà di dire?

Loi – Direi che le due cose sono unite, ma l’ascolto e lo sforzo di esprimerlo vengono prima della scrittura. Dico sempre che un rapporto con le cose e con gli uomini determina un movimento – noi lo chiamiamo “emozione” (la gente dice “sono emozionato”, quella cosa “mi ha dato emozione”). Ma da emotus, l’emozioneè in realtà un tipo di movimento. Un movimento che può essere di sensi, di pensiero, di centri affettivi, di memoria: un movimento che investe tutto te stesso, anche la profondità di te che non conosci e di cui non hai consapevolezza. È l’ascolto di questo movimento che probabilmente – dico probabilmente, perché alcuni studi fatti su questo argomento hanno in qualche modo appurato che tutte le cose, compresi gli uomini, vibrano, emettono suoni: sembra addirittura che nel DNA si costituisca un suono particolare per ogni persona – questo movimento, dicevo, porta con sé un’emissione di suobni. Il poeta ascolta e, se la sua cultura e la sua consuetudine all’ascolto e la preparazione tecnica lo aiutano, è indotto a trasformare quei suoni in significati, quindi in parola.

Dice Mandel’stam nei suoi saggi sulla poesia che “prima si sente un suono e poi arriva la parola”. Per un pittore, questo ascolto gli fa cogliere una pulsione luminosa – sappiamo che l’emissione di luce è u altro aspetto della naturale vibrazione delle cose. Proprio perché questo fenomeno interessa tutti, e la poesia, la musica, ogni arte, sono i canali di un fenomeno che coinvolge tutti gli uomini, l’importanza della poesia e delle arti sta nella funzione che assolvono di far emergere esperienze latenti o sommerse, e anche di dare espressione a quelle esperienze che altrimenti non potrebbero contribuire alla maggiore consapevolezza di tutti coloro che non sono provveduti di studi e di sviluppo razionale.

Davoli – Intendi dire che ogni poeta ha un compito?

Loi – Sì, ma dobbiamo distinguere. Quando un poeta, invece di ascoltare il nascere della forma, pretende di proiettare un’immagine ideologica o letterario-culturalistica dell’esperienza, quando cioè costruisce versi secondo maniere letterarie o intenzioni razionali, sempre connesse alle mode e alle convenzioni del sentire o del vedere, allora dà luogo a proiezioni di carattere intellettualistico, intese solo nella ristretta cerchia accademica o intellettuale. Ecco perché tanta gente semplice si è allontanata dall’arte e dalla poesia moderne. Come ha scritto Giacomo Noventa, “Questa poesia non si raccomanda a un cuore semplice“. E torna la lezione di Dante: a quel modo ch’ei ditta dentro, non come voglio io, non come intende la cultura, non secondo schemi di maniera, ma come il mio intero essere, conscio e inconscio, suggerisce.

Certo, con questo non voglio dire che la cultura, la conoscenza letteraria non siano necessarie. Anzi. Proprio il bagaglio culturale agevolerà il poeta nel suo ascolto e nell’espressione. Ma intendo confermare, secondo tradizione, che la cultura deve farsi sangue e corpo d’uomo, ché non fa scienza / senza lo ritener aver inteso, e che senza l’attenzione e l’ascolto di sé non c’è inizio di poesia.

Davoli – Dunque, farsi voce dell’armonia del mondo e non creare la disarmonia per sostituirsi a Dio…

Loi – Ecco, non vorrei che la parola “Dio” desse luogo ad equivoci. Se tu, nei confronti del mondo ti disponi ad ascoltare, se lo avvicini senza preconcetti, che tu lo voglia o no ti disponi ad accettare una alterità. E tanto più, come scriveva Musil, “devo aver devozioni verso l’alterità sconosciuta”. E chi è l’altro da te? Può essere una pietra, un albero, un uomo, quasiasi cosa altra… da questo modo di porsi il Dio che riconosciamo non è più un Dio concettuale e teologico, ma imprendibile e innominabile, proprio come dice la Bibbia, è l’Altro che si conosce solo per esperienza, sia quando si tratta di noi stessi, sia quando si tratta del mondo. Intendo dire che Dio non si può “comprendere”, ossia “prendere dentro” come un dato qualsiasi della razionalità, non è un “a+b=c”. Ogni popolo si fa un’immagine di Dio secondo dati proiettivi, un Dio antropomorfo; invece Dio è sempre l’eterno Sconosciuto, proprio perché è l’Altro.

Faccio un esempio semplice, poetico: guardo un albero – non sempre “vediamo” davvero un albero, più spesso ne vediamo l’entità nozionale, l’aristotelica “alberità” – ma quando lo vediamo, sentiamo il suo essere albero, sentiamo insieme l’altro da sé e la possibilità della simbiosi: si fa l’esperienza dell’albero. Allo stesso modo, penso, si faccia l’esperienza di DIo.

La fede, comunque, è indipendente dal fare o non fare questa esperienza. Io posso affidarmi a un amico, a un docente, a una strada, al giorno, anche senza averne esperienza profonda. Ti fidi ad affrontare la strada, il giorno, far progetti; ti fidi di ciò che un docente t’insegna, ti fidi dell’amico, che può anche tradirti. Senza averne troppa consapevolezza, noi compiamo ogni giorno atti di fede. Dice Dante, citando San Paolo “Fede è sostanza di cose sperate”. Perché questa è la fede: affidamento all’esperienza di un altro, ma anche all’ignoto che affronti ogni giorno nella vita senza sapere se in futuro perverrai alla comprensione. Sia gli atei che i teologi pretendono di pervenire a conoscenza di Dio, cercano cioè di farlo proprio. Il che è movimento tipico dell’Io, giacché l’Io pretende sempre di prendere possesso dell’altro da sé; l’Io nella propria chiusura egoica tende ad amministrare le cose, gli uomini, Dio. Da qui l’arroganza e la prepotenza del potere. Anche nel caso dell’esperienza personale, l’Io tende a sovrastare il Sé, piuttosto che ascoltarlo e servirlo.

Davoli – Poesia e potere necessariamente viaggiano su binari diversi?

Loi – Bisogna vedere che cosa si intende per potere. Io appena adesso ho parlato di prepotenza. Qualcosa che viene prima della poetenza e tuttavia aspira al potere. Rispetto a questo determinarsi del potere, il poeta è certo un’antitesi. Sono due modi di affrontare la realtà.

Mi proverò ad esemplare questi due modi: se io mi penso, sento un vuoto, quasi sento la mia inesistenza; se invece mi ascolto, mi sento pieno, sento la mia presenza, mi sento vivo. Quindi, ci sono due modi di stare al mondo, e sono anche due modi di essere: trovare in sé le ragioni del proprio essere e il consenso alla propria azione, trovare dentro di sé il metro di giudizio; oppure, trovarlo fuori di sé, fondare il proprio essere sul consenso altrui o, peggio, sul potere che si può raggiungere sugli uomini e sulle cose – su questo versante abbiamo le ideologie del denaro, del successo. Quest’ultimo tipo d’uomo riconosce il proprio io in base al rapporto di possesso e di dominio.

Il poeta può anche occasionalmente avere potere o desiderare di averlo, ma non è il suo modo di affermarsi e di riconoscersi.

Raramente l’uomo di potere coincide con l’uomo d’arte o di poesia. Ne abbiamo tantissimi esempi nella storia, mentre più frequentemente abbiamo la contrapposizione storica di questi due modi di essere: Socrate, Dante, Leopardi, Pu-kin, Pound…

Davoli – Virgilio, però, ha scritto l’Eneide…

Loi – Ho detto che qualche volta il poeta può fiancheggiare il potere, ma non lo può esercitare. Virgilio ha conosciuto e stimato Augusto e forse ha avuto su di lui molte illusioni, mediate anche da Mecenate. Ma questo è umano. Le sue speranze sono però presto naufragate, e sappiamo che Virgilio si è ritirato da Roma e dal mondo di corte. Anche Dante si è fatto delle illusioni, via via, su Arrigo o Corradino, ma ha sempre sostenuto il primato dell’essere sull’avere, confermando che “si è per agire” e non il contrario. E tutta la sua vita attesta l’adesione a questo concetto, con la condanna subita, l’esilio, il saper quanto sa di sale lo scender e il salir per l’altrui scale.

Davoli – Esistono però anche poeti disillusi già in partenza, che la corte non la lasciano mai…

Loi – So a cosa alludi, ma non è cosa nuova. Direi che in ogni epoca sono molto più numerosi questi tipi di uomini, che però non chiamerei poeti ma letterati. Il prototipo è stato Vincenzo Monti, che ha reiteratamente sottoposto il proprio genio poetico alla sua ambizione e alle sue illusioni. In senso appropriato Dante dice coloro che la ragion sommettono al talento, intendendo per talento le passioni carnali, ma che in senso lato si può allargare anche alle passioni di potere e alla brama di successo. Bisogna anche notare che spesso gli uomini di questo tipo non fanno alcuno sforzo per diventare servi del potere. Non è così appariscente il tradimento. Sembra quasi naturale cedere alle tentazioni di un piccolo tornaconto o di un sottaciuto favore: è impercettibile lo scarto tra onestà e disonestà, in certi frangenti. Una volta fatta la scelta, come diceva Fromm, tra essere o avere, l’ambizione e il desiderio di ricchezza fanno il resto.

più numerosi questi tipi di uomini, che però non chiamerei poeti ma letterati. Il prototipo è stato Vincenzo Monti, che ha reiteratamente sottoposto il proprio genio poetico alla sua ambizione e alle sue illusioni. In senso appropriato Dante dice coloro che la ragion sommettono al talento, intendendo per talento le passioni carnali, ma che in senso lato si può allargare anche alle passioni di potere e alla brama di successo. Bisogna anche notare che spesso gli uomini di questo tipo non fanno alcuno sforzo per diventare servi del potere. Non è così appariscente il tradimento. Sembra quasi naturale cedere alle tentazioni di un piccolo tornaconto o di un sottaciuto favore: è impercettibile lo scarto tra onestà e disonestà, in certi frangenti. Una volta fatta la scelta, come diceva Fromm, tra essere o avere, l’ambizione e il desiderio di ricchezza fanno il resto.

D’altra parte, per sua stessa natura l’uomo di potere non può sopportare la poesia, prova diffidenza per qualsiasi tipo di creatività, salvo adornarsene, come un fiore all’occhiello, quando il poeta l’artista sono morti e l’opera è divenuta acquisizione scolastica.

Tutto ciò, forse, è nell’ordine delle vicende umane, visto che c’è un ripetersi della storia. Vediamo per un attimo la funzione di un uomo di potere: è soprattutto funzione di mediazione. Giacché in una società sappiamo che i raggiungimenti sociali e culturali sono diversissimi, conosciamo le differenze di classe e di coscienza, sappiamo che ci sono “molti che dormono e pochi che vegliano”, come scrive Shakespeare. Quindi è inaccettabile il poeta che rifiuta tutte le convenzioni e tutte le mediazioni. Come scrive Richelieu nei suoi diari: “Il genio è nocivo allo Stato”. Ed è comprensibile che lo sia, essendo in sé un’alternativa al modo di essere e di vivere degli uomini che ruotano attorno al potere.

Davoli – Ti complico la domanda: guardiamo al potere in sé, nel rapporto con sé stesso. Quanto il “piegare” la propria persona e la propria esperienza sul potere – credendo che da quello gli venga l’autorità per dare forza alla propria voce – quanto, dicevo, questo diventa inconciliabile col suo essere poeta?

Loi – Da quanto abbiamo abbondantemente detto, si comprende che – essendo il poeta un modo di essere – lo snaturare la propria natura per una qualsiasi altra motivazione esterna influisce certamente sul suo fare. E per chiarire meglio, bisogna considerare lo specifico dell’uso della parola. Abituarsi alla pratica della parola della poesia è completamente diverso dall’abitudine della parola per uno scopo qualsiasi. Si tratta proprio di un modo diverso di avere rapporto con la parola e di un modo diverso di esprimersi. Un giornalista è diverso da uno scrittore, uno scrittore è diverso da u poeta: sono tre modi di ascoltare e dire. E una modalità o l’altra preparano anche gli organi interni – l’atteggiamento mentale, la voce, la sensibilità, la psiche – ad un diverso approccio sia alle cose che alle parole. Certo, un poeta è come tutti gli altri uomini, con tutte le sue manchevolezze, le debolezze, le passioni, le convinzioni, le vanità, etc. Ciò che qui si delinea non è un tipo di uomo, ma una attitudine e un modo di praticarla.

Il poeta può anche illudersi che un certo tipo di potere sia più consono al proprio modo di vedere e di pensare, e quindi gli può dare consenso in buona fede, per adesione etica. Penso ai poeti che si illudono sulla rivoluzione o su certi uomini di potere. Anche se poi, in generale, pagano duramente questa loro illusione: vedi i poeti russi del periodo rivoluzionario o quelli francesi di un secolo prima. Oppure penso ai poeti che, in certi momenti della storia, identificano gli uomini di potere con un processo di affermazione ideale, di moralità dei costumi, maggior giustizia sociale, e di apertura verso l’arte, la musica, la poesia: vedi la Firenze di Lorenzo e l’Atene di Pericle o, per stare più vicini a noi, le illusioni di Ungaretti e tanti altri poeti sulle idee socialiste di Mussolini. C’è un bel racconto di Gogol sull’artista che vende la propria anima e finisce per perdere il proprio talento. E se vogliamo rimanere nella storia, la sorte di Majakowskji o lo sperpero del suo talento poetico, il suo drammatico declino artistico.

Davoli – E il cosiddetto potere culturale (università, editoria, stampa, etc.)?

Loi – Beh, quello c’è sempre stato, e semmai nel cosiddetto tempo moderno s’è accentuato. Penso che, quando gli uomini fanno numero, cioè si intruppano in consorterie o organizzazioni politico-sociali, comprese le associazioni sindacali di scrittori o altre consimili, finiscono col concedere qualcosa agli altri, al gruppo – si diventa un po’ politici. Se diventi un socio non sei più indipendente, devi rispondere del tuo modo di essere alla consorteria. La carriera universitaria poi ha le sue regole di costume. Come qualsiasi carriera sociale, deve fare i conti con le amicizie, il portar borse ai potenti, il favorire certe tendenze letterarie, l’inopportunità di dire o fare cose in disaccordo con i canoni accademici.

L’anticonformismo non è mai andato d’accordo con nessuna carriera.

Questo non vuol dire che tra i professori e gli accademici non vi siano uomini di qualità o capaci di indipendenza; ma per un poeta si tratta di snaturare la propria indole. Lo sanno già gli studenti quando devono dare una tesi, che tipo di libertà viene loro concessa. Quello cui tu accenni è poi un potere così occulto, così poco appariscente, che risulta ancora più difficile resistergli. Intendo dire che giornali, televisione, editoria – specialmente la grande editoria – sono strumenti tali di opinione e di potere che è difficile non cedere alla loro corruzione: sembra persino naturale concedere qualcosa quando si tratta di pubblicare un libro o comparire in tv o farsi fare una recensione sul giornale.

Tanto più che non siamo nella Russia di Stalin o nella Germania di Hitler: nessuno ti obbliga, se non l’ambizione o, in alcuni casi rari, la necessità di guadagnarsi qualcosa più del pane. Se poi ti riferisci al vero “potere culturale”, cioè che un poeta possa entrarne a far parte e ad esercitare un potere, beh, di questo abbiamo già parlato.

Tanto più che non siamo nella Russia di Stalin o nella Germania di Hitler: nessuno ti obbliga, se non l’ambizione o, in alcuni casi rari, la necessità di guadagnarsi qualcosa più del pane. Se poi ti riferisci al vero “potere culturale”, cioè che un poeta possa entrarne a far parte e ad esercitare un potere, beh, di questo abbiamo già parlato.

Questo, come ogni altro potere, non rimarrà senza conseguenze sul fare del poeta. Vorrei però precisare qualcosa sulla parola “potere”, che abbiamo usato in questa conversazione fin troppo.

Io voglio scrivere, posso; io voglio cantare, canto; io voglio amare, amo. Nessuno me lo impedisce. Naturalmente questa volontà ha a che fare col mondo, con le sue leggi, coi suoi costumi, con le sue sirene. Ma laddove la necessità ti spinge tu puoi, e quello che chiamiamo potere politico deve urtare contro la tua necessità. E mi nasce la domanda: che potere effettivo ha quello che chiamiamo “uomo di potere”? Tolstoj, in una postfazione a Guerra e pace, parla di questo e conclude che l’uomo di potere deve fare i conti con l’adesione o meno degli uomini. Non solo, ma anche con la possibilità reale di far giungere il suo volere a tutti i livelli di una società.

Occorre al potere politico il consenso. E ciò deve farci riflettere su un potere che non tiene conto della qualità, del carattere, dell’anima degli uomini.

Quando Karol Wojtyla ha detto che con una visione materialistica della politica non si può esercitare il potere, ha toccato un punto che riguarda da vicino anche il poeta.

Davoli – È interessante, quest’ultima citazione, da parte tua che vieni dall’estrema sinistra.

Loi – Ma che vuol dire essere di sinistra? Semplicemente che in un mondo di disuguali, che crea ingiustizia, che non ha equilibrio etico, ci si sente attratti dalla parte delle vittime, di coloro che patiscono, che si intende ristabilire un equilibrio sociale ed etico.

disuguali, che crea ingiustizia, che non ha equilibrio etico, ci si sente attratti dalla parte delle vittime, di coloro che patiscono, che si intende ristabilire un equilibrio sociale ed etico.

Quindi, fuori dall’accezione storica – la storia muta continuamente, come dice il Vico, la necessità di appoggiare una forza piuttosto che un’altra, così come possono essere diverse le forme idonee alla miglior conduzione etica della società – essere di sinistra ha per me un significato di resistenza.

Perciò figurati se io mi fermo di fronte a certe valutazioni veterocomuniste: accetto qualsiasi cultura e qualsiasi pensiero che si muovono nella direzione della verità e della giustizia.

L’uomo non è fatto di solo pane, non è un dato economico.

Questo tipo di potere politico, fondato sul denaro sia in senso capitalistico che marxistico, riduce l’uomo a componente di un processo economico – è marxista la definizione che definisce l’economia come struttura e cultura, sentimenti, etc. come sovrastrutture, e ancora che “la società fa l’uomo”; ed è liberal-calvinista l’idea di una ricchezza che venfa da Dio e faccia il merito dell’uomo; ed è capitalistica l’usura, il danaro che fa danaro, il malthusianesimo, la riduzione dell’uomo a “forza-lavoro”.

La riduzione della complessità umana a puro oggetto di leggi economiche finisce col ridurre la politica a mediazione amministrativa.

Non si ha il consenso di un popolo con principii che scatenano i più bassi istinti e riportano l’umanità alle leggi della giungla. Fino a quando un uomo compirà il suo dovere di cittadino e di socio, se tutto si riduce a corsa verso la ricchezza?

La politica ha sempre cercato la coscienza degli uomini, non il loro basso ventre. Ne vediamo già le conseguenze nel disamore al lavoro, nella diminuzione del lavoro produttivo, nell’aumento delle nevrosi, dei suicidi, della violenza, nella disorganizzazione dei servizi, nella riduzione dello Stato a cane da guardia del capitale, nella degenerazione della democrazia. L’uomo si sottomette alle leggi per paura, non per convinzione. Se la molla è l’interesse, ognuno sarà portato a fare il proprio e non l’interesse della società, della convivenza, dello Stato.

Ecco perché ho accennato a Wojtyla e al ruolo del poeta: è appunto il poeta che richiama incessantemente alla complessità umana e al confronto con l’ignoto.